浙江大学爱丁堡大学联合学院(ZJE)刘恒嘉课题组与哈佛大学医学院Elizabeth Henske教授团队合作,在呼吸病学顶级期刊之一的European Respiratory Journal发表题为Modulation of infiltrating CD206-positive macrophages restricts progression of pulmonary lymphangioleiomyomatosis的重要研究成果。研究团队创新性地整合单细胞转录组测序、空间转录组学及巨噬细胞-LAM细胞共培养体系,结合临床样本分析,首次证实CD206阳性免疫抑制型巨噬细胞在肺淋巴管平滑肌瘤病(LAM)进展中的关键调控作用。研究发现,通过CD206蛋白肽(RP-182)靶向调控该类巨噬细胞可有效抑制疾病进展,为LAM的免疫治疗提供了全新干预靶点。

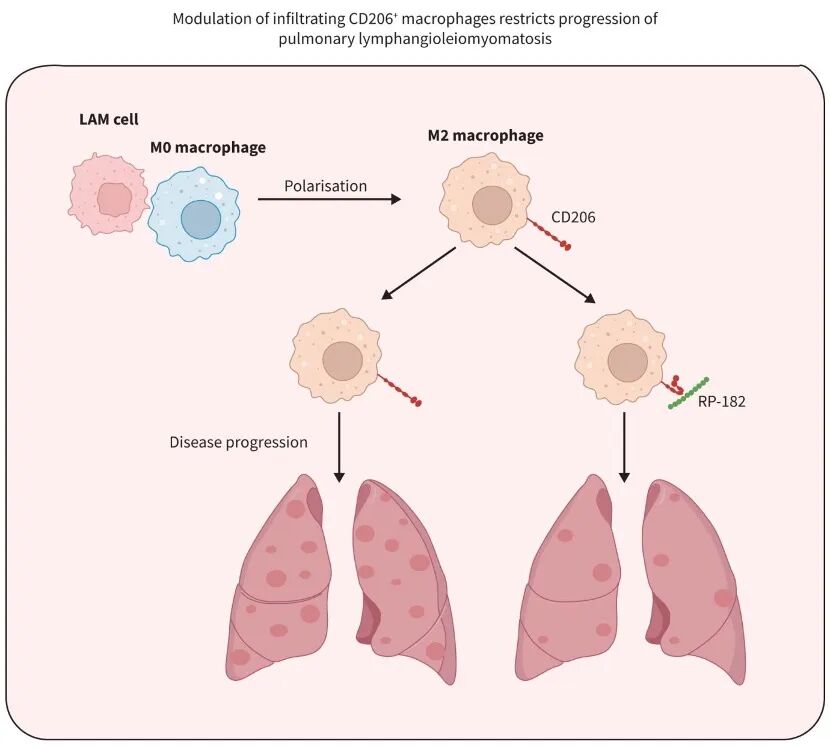

淋巴血管平滑肌瘤病(Lymphangioleiomyomatosis,简称LAM)是一种罕见的囊性肺病,几乎仅见于育龄女性,其本质是一种低级别的新生物性疾病。LAM由携带TSC1或TSC2基因突变的异常平滑肌样细胞增殖引起,这些细胞侵润肺组织,破坏肺泡结构,导致呼吸困难、自发性气胸、乳糜胸等临床症状,并可最终进展为呼吸衰竭。虽然目前已有的mTOR抑制剂治疗可以延缓疾病进程,但一旦停药,病情常会反复,尚无根治方法,因此迫切需要开发新的治疗靶点与策略。免疫系统在多种肿瘤性疾病的发生发展中起着关键作用,尤其是促免疫抑制的M2型巨噬细胞已被证实在多种肿瘤微环境中促进肿瘤进展。然而,M2型巨噬细胞在LAM中的作用仍未被充分阐明,作为潜在治疗靶点的研究仍处于早期阶段。

原文链接:https://publications.ersnet.org/content/erj/66/5/2500084

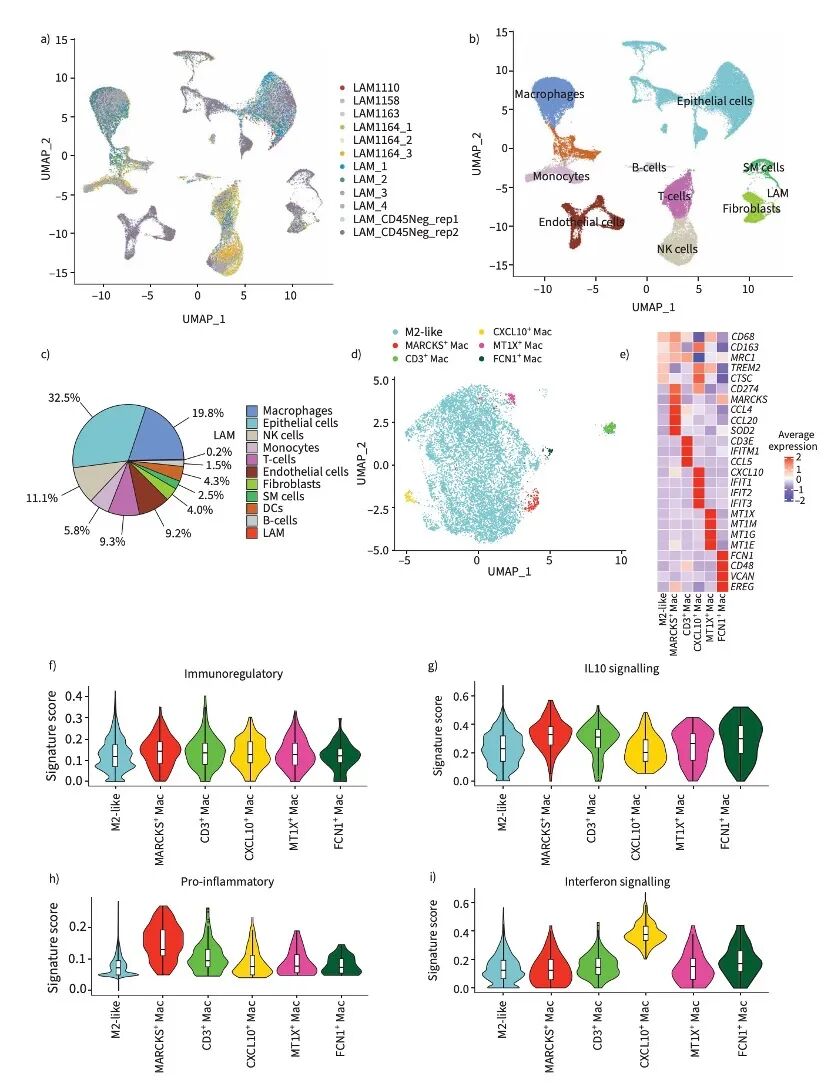

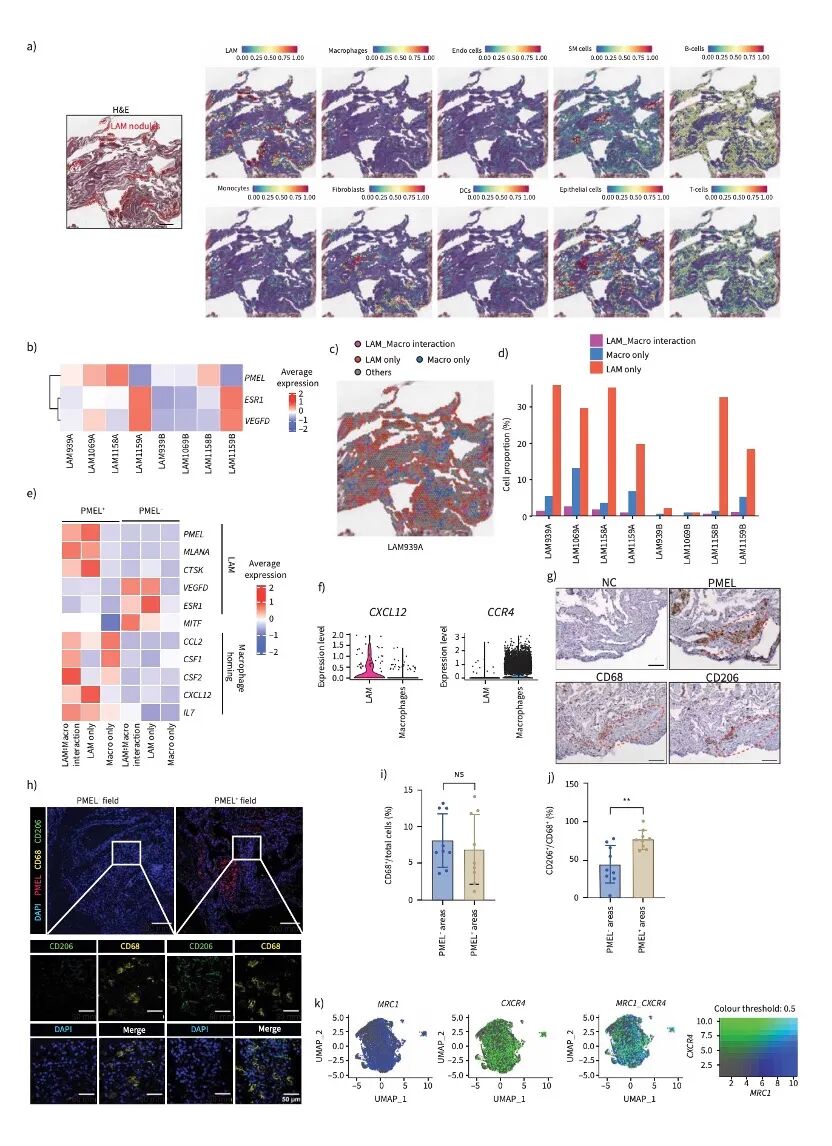

为深入识别参与淋巴血管平滑肌瘤病发病机制的免疫细胞群体,研究团队构建了LAM患者肺部组织的单细胞转录组图谱。通过高通量的单细胞RNA测序,研究人员发现肺部LAM组织中大多数巨噬细胞呈现出免疫抑制性表型,显著表达M2型巨噬细胞的标志物,包括CD206(MRC1)和CD163。进一步,研究团队利用Visium空间转录组平台结合免疫荧光染色技术,对LAM患者肺部标本进行了空间定位分析。结果显示,M2型巨噬细胞常紧邻LAM细胞分布;同时,那些靠近巨噬细胞的LAM细胞则显著表达趋化因子CXCL12。这一发现说明,LAM细胞可能通过分泌趋化信号主动招募巨噬细胞至其周围,并诱导其向具有免疫抑制功能的M2型表型极化,从而形成有利于病变进展的免疫微环境。

图1 淋巴管平滑肌瘤病(LAM)相关的巨噬细胞具有免疫抑制作用

图2 CD206⁺巨噬细胞在肺部淋巴管平滑肌瘤病(LAM)病灶周围富集

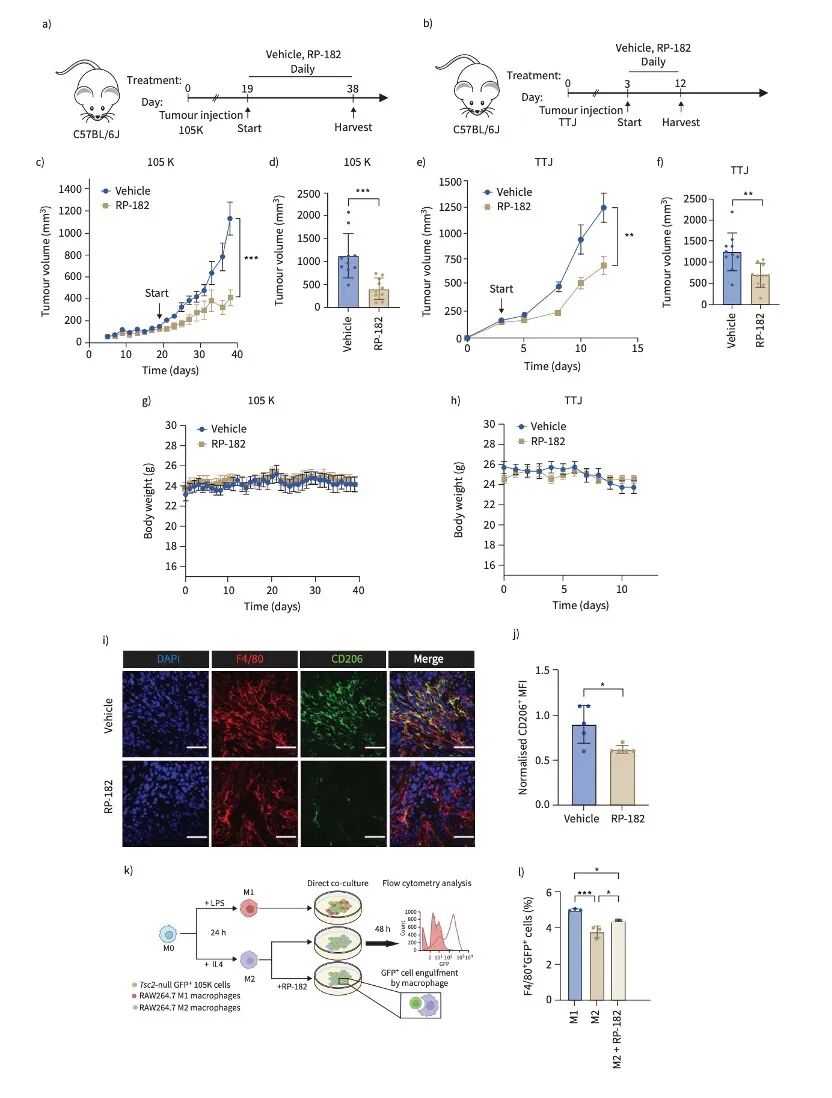

为了进一步验证这一作用机制,研究团队建立了TSC2缺失细胞与人源或小鼠来源巨噬细胞的直接共培养模型,用于评估肿瘤细胞对巨噬细胞分化的影响。实验结果表明,在共培养条件下,巨噬细胞显著上调了M2型相关的分子标志,呈现出典型的免疫抑制性表型。此外,为评估靶向M2型巨噬细胞的治疗潜力,研究团队在TSC2缺失皮下肿瘤的小鼠模型中引入RP-182进行干预。RP-182是一种能够重编程巨噬细胞、促其转化为抗肿瘤M1型表型的合成肽。结果显示,RP-182治疗显著抑制了肿瘤的生长,表明通过调控巨噬细胞表型可望成为LAM治疗的新策略。

综上所述,研究表明LAM细胞能够通过分泌趋化因子CXCL12招募巨噬细胞,并促使其极化为具有免疫抑制功能的M2型表型,从而为自身创造有利的免疫微环境。本研究是首次尝试通过使用RP-182靶向调节CD206高表达的M2型巨噬细胞,以干预LAM的疾病进程。这一策略不仅在动物模型中显示出显著的抗肿瘤疗效,也为LAM这一目前缺乏根治手段的罕见疾病提供了新的免疫治疗思路。该研究拓展了我们对LAM免疫微环境的理解,并为未来开发靶向免疫细胞的精准治疗策略奠定了基础。

图3 RP-182治疗在淋巴管平滑肌瘤病(LAM)皮下移植的临床前模型中可抑制肿瘤生长并改善生存率

ZJE研究员Liu Heng-Jia刘恒嘉为论文第一作者及共同通讯作者,ZJE2021级本科生吴博翔和Liu Heng-Jia刘恒嘉团队2024级研究生金悦作为共同作者在单细胞转录组以及空间转录组分析、文章准备、返修过程中作出重要贡献。